David Shrigley. La comedia trágica

El mundo académico y museístico de la Europa continental ha sido tradicionalmente muy hostil con el folklore urbano y las formas culturales populares, consideradas tácitamente embrutecedoras e irreconciliables con la solemnidad y rigor de la Alta Cultura administrada por los árbitros oficiales del gusto. Para la intelligentsia europea (todavía fiel al espíritu ferozmente impugnador de Theodor Adorno: el intelectual como juez moral) el Arte en mayúsculas es un registro cultural demasiado grave como para flirtear con lo vulgar y ordinario. En el mundo anglosajón, en cambio, la frontera entre el Gran Arte y la cultura cotidiana es mucho más difusa, y se acepta con naturalidad el tránsito de ida y vuelta entre los mundos de lo sublime y lo chabacano: mientras el prototipo de Autor europeo es un eremita ensimismado que lee metafísica en su retiro espiritual, en USA y UK las estrellas de los museos se pasean por photocalls, van a fiestas chic, se hacen selfies y aspiran a ser entrevistados por Oprah.

Un caso como el de David Shrigley seguramente sólo puede darse en Inglaterra: un pésimo dibujante cuyas cochambrosas estampas ilustran periódicos y portadas de discos, circulan en los muros menos ilustres de las redes sociales, se convierten en memes humorísticos en los foros más prosaicos… y en paralelo son exhibidos en prestigiosos museos y colecciones privadas del planeta junto a la obra de los artistas más respetados del momento. Es tal la veneración alcanzada por Shrigley entre la crítica contemporánea que llegó a ser nominado al codiciadísimo Premio Turner, algo así como el Nobel británico de las artes plásticas, y un galardón por el que cualquier artista con ínfulas mataría.

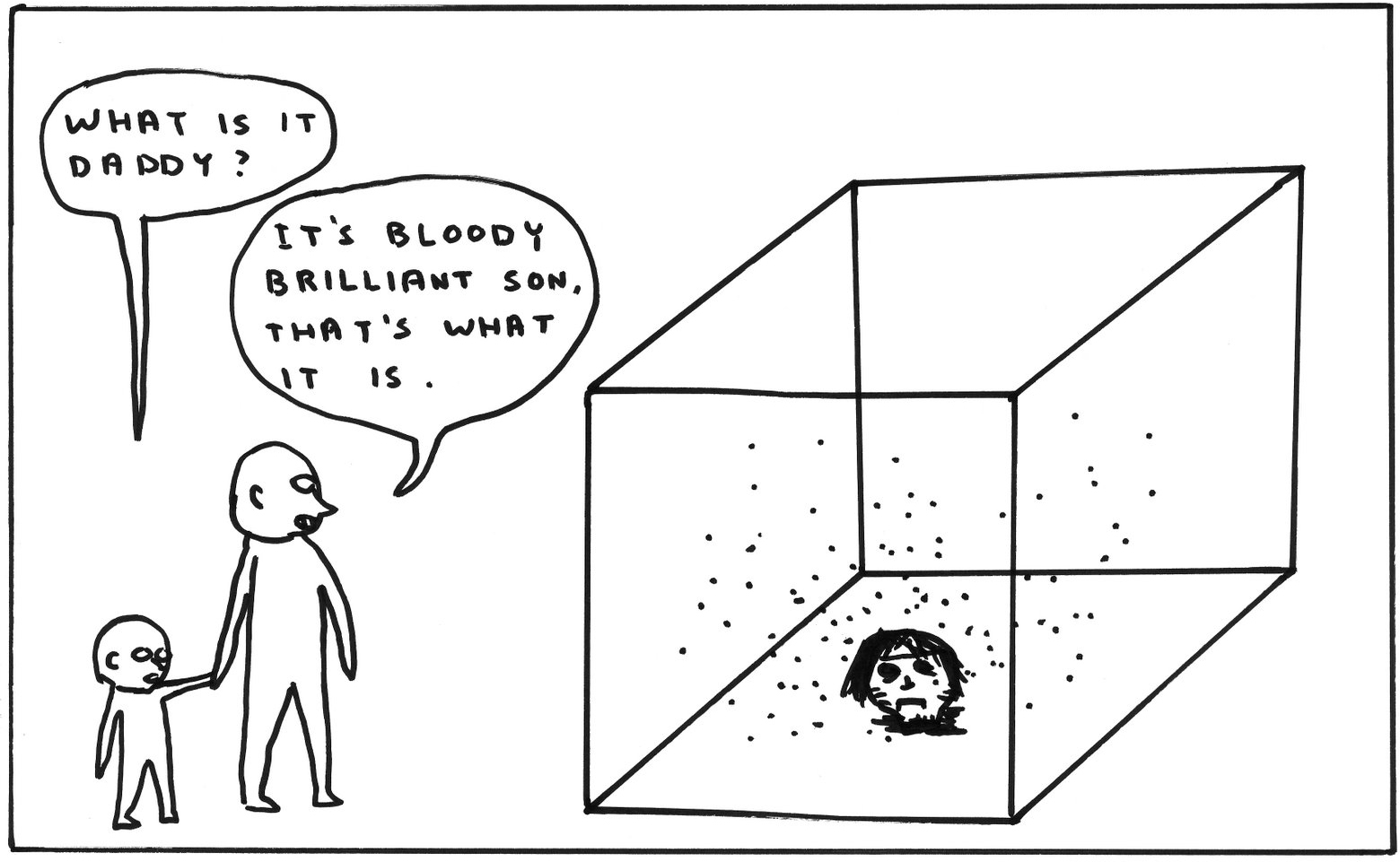

Con un pie en el arte conceptual y otro en el anti-arte de lo absurdo, su lenguaje plástico no depara demasiadas sutilezas: una hoja en blanco sobre la que garabatea toscamente viñetas grotescas que se recrean en lo feo, lo aburrido, lo estúpido y lo patético desde una actitud cercana a lo que alguien definió como “post-humor” (algo así como chistes que no buscan la carcajada, sino más bien el espanto). Lo fabuloso –y delirante– de Shrigley ha sido su habilidad para transformar en estética museable una iconografía hasta ahora exclusiva a las catacumbas del pop más feísta: el grunge radical de Beavis y Butthead, los fanzines punk, el cine de Harmony Korine y, sobre todo, los memes de Forever Alone, el personaje más grotesco de internet.

En sus hilarantes comparecencias públicas, Shrigley hace gala de una inesperada flema británica, como un dandy que radicalizase el siempre ácido humor inglés hasta los límites del buen gusto. Sin embargo, bajo la superficie deslavazada y cavernícola, el fundamento de su obra es grave y existencialista: la fuerza de sus dantescas viñetas se deriva del modo en que hurgan con crueldad en las cicatrices del horror vacui contemporáneo. Ansiedad, hastío, soledad, miedo y asco empapan sus incómodas atmósferas, cuyo humor grueso no es más que un subterfugio para ilustrar la tragedia de un mundo decididamente más feo de lo que nos prometen los creadores de tendencias. Y en ese sentido, su trabajo no es más que la penúltima mutación de los asuntos habituales en la colección Saatchi durante los 90, inventariados en la legendaria exposición “Sensation”: Tracy Emin, Damien Hirst, Sarah Lucas o los hermanos Chapman. En última instancia, lo que buscaban aquellos artistas británicos (cuya genealogía sobrevive en francotiradores como Shrigley) era revelar la potencia epifánica del mal gusto, esa grieta clandestina a la que la cultura hegemónica arroja todas aquellas paradojas para las que no tiene respuesta. El humanismo posmoderno sólo tiene sentido como teratología.